飲料商品の差別化は「情緒的価値」で決まる!機能的価値を超えるブランド戦略とは?

「新しい飲料商品を企画しているけれど、機能的価値だけでは他社と差別化できない…」と悩んだことはありませんか?

現代の飲料市場では、「低カロリー」「飲みごたえ」「フレーバー」といった機能的価値だけでは、消費者の心を動かすことが難しくなっています。情報があふれる時代において、「どんな気分で飲むのか」など感情的な共感を呼ぶことが、選ばれる商品の鍵となっているからです。

そこで重要なのが、「情緒的価値」の設計です。

飲料を選ぶ理由は、単なる味や機能ではなく、「その一杯を通じて得られる特別な体験や気持ち」であることが多いのです。たとえば、「仕事終わりに自分を癒す一杯」「大切な人との思い出の乾杯」など、感情とシーンを結びつけた提案が、消費者との深い関係を築きます。

本記事では、次のような視点で情緒的価値の重要性と活用方法を解説します。

- 情緒的価値と機能的価値の違い

- 飲料市場で情緒的価値が重要視される理由

- アサヒビールとkoyoiに学ぶ、情緒的価値を活用した成功事例

- 消費者インサイトを深掘りし、より良い情緒的価値を生み出す方法

- 消費者との共創を通じて情緒的価値を強化するアプローチ

「自社の商品をもっと心に残る存在にしたい」「消費者と深くつながるブランドを作りたい」

そんな方は、ぜひ最後まで読んで、情緒的価値を商品企画に活かすためのヒントを見つけてください。

情緒的価値と機能的価値の違い

消費者が商品を選ぶ際には、情緒的価値と機能的価値の両方が重要です。現代の市場では、機能的価値が似通った商品が多いため、特に情緒的価値が商品の差別化において重要な役割を果たします。

では、「機能的価値」「情緒的価値」とはそれぞれどのような価値を指しているでしょうか?

情緒的価値とは?

情緒的価値とは、製品やサービスが消費者にもたらす感情的・心理的な価値のことです。

単なる機能面を超え、ユーザーのライフスタイルやアイデンティティに深く根ざしたもので、自己表現の手段となる場合もあります。

- 高級ワインを選ぶ際に感じる「特別な日の贅沢感」や「自分へのご褒美」。

- クラフトビールに込められた地域のストーリーや作り手の情熱への共感。

- ノンアルコールカクテルが提供する「健康志向」や「ウェルネス」イメージ。

消費者は、製品を通じて味わう物語や感覚を重視し、自分の価値観と合致するブランドに強い愛着を抱きます。

飲料商品においては、「どこで誰と飲むか」「どんな気持ちで過ごすか」といった情緒的要素が大きく影響しやすいため、単なる商品以上の深い感情的つながりを生み出すことが重要です。

機能的価値とは?

機能的価値は、製品やサービスが持つ実用的・機能的な利点を指します。

性能や品質、価格、利便性といった合理的な基準で比較・選択される価値です。

- エナジードリンク:カフェイン量、即効性、疲労回復成分

- アルコール飲料:アルコール度数、味わいの特徴、飲みやすさ

機能的価値は商品選択時にまず比較される重要な要素ですが、同時に模倣されやすく価格競争に陥りやすいという限界もあります。コンビニのプライベートブランドや格安商品が機能的価値で差別化を図る例も多いですが、長期的な競争優位を築くには不十分になりがちです。

そのため企業にとっては、機能的価値をしっかり押さえつつ、情緒的価値を掛け合わせる戦略が不可欠となっています。

飲料市場における両者のバランス

飲料市場では、機能的価値(喉を潤す、健康成分を摂取するなど)と情緒的価値(リラックス感やライフスタイルへの共感)のバランスが鍵を握ります。

機能だけでは多くの選択肢の中で埋もれやすく、情緒面だけでは期待を裏切るリスクが伴います。

- しっかりした機能的価値を土台にする

- 情緒的価値を重ねることで差別化を図る

例えば、機能性ビールに「夜をゆったり過ごすためのコンセプト」を付加したり、ビタミン入りの機能性飲料を「アクティブなライフスタイル」の象徴として訴求したりするケースが良い例です。

弊社の低アルコールクラフトカクテル「koyoi」も、低アルコール・飲みやすさ(機能的価値)とシーン提案(情緒的価値)を融合させています。

消費者の「なぜ、この飲み物を飲むのか?」という感情的動機を明確に捉え、パッケージデザインやブランドストーリー、体験型プロモーションなどを活用して訴求することが、飲料商品の大きな価値となるのです。

情緒的価値が飲料商品にもたらす効果

では、情緒的価値を商品に組み込むことで、具体的にどのような効果が見込めるのでしょうか?

情緒的価値は消費者の心に強い印象を与え、ブランドを選び続けてもらうための強力な手段となり、以下の3つの効果が期待できます。

ブランドロイヤルティの向上

飲料商品であっても、消費者は機能面だけでなく「感情的な結びつき」を重視することが増えています。商品を選ぶ理由に、「特別な体験」「ライフスタイルへの共感」が加わると、長期的な愛着が生まれやすくなります。

- 夜のリラックスタイムを豊かにする飲料を提案し、「自分の大切な時間」をサポートするという感覚を与える。

- 開発ストーリーや作り手の思いを共有し、ブランド価値観に共感してもらう。

このような企画立案や施策によって、消費者が「この飲料を飲むことで、自分らしさや大切な時間を大事にできる」と感じると、自発的にブランドを応援するようになります。

価格競争からの脱却

機能面のみを前面に押し出すと、どうしても価格競争に巻き込まれやすくなります。しかし、情緒的価値を付加することで「自分のスタイルや気分を高めてくれる商品」という非価格要素を生み出せます。

- スターバックスでは、コーヒーの味や品質だけでなく、「サードプレイス」という心地よい空間を提供し、それを効果的に訴求することで、価格以上の価値が認められている。

飲料商品でも、特定のシーンを想起させるデザインやコンセプトによって「ここだから買いたい」「この飲み物で気分が上がる」という理由づくりが可能になり、価格だけに依存しないポジションを築けます。

SNSでの話題性の向上

SNSで拡散されるのは、単なるスペックよりも「映えるビジュアル」や「共感できる体験ストーリー」です。情緒的価値を強化することで、消費者が自発的に情報を発信しやすくなります。

- 誕生日や季節限定の特別パッケージを採用し、「写真映え」でSNS投稿を促す。

- 体験型キャンペーンを実施し、ユーザー投稿を集める仕組みを用意する。

このように、商品そのものに「語りたくなる物語」や「特別な感情」を付加することで、自然と話題性が高まり、購買意欲が高まっていきます。

情緒的価値を取り入れた飲料商品の成功事例

情緒的価値を取り入れることで成功した事例を大手ブランド・中小ブランドの両方の観点からご紹介します。

これらの手法は、単なる機能を超えて消費者との“感情的な結びつき”を生むことで、競争の激しい市場でもブランドを確立する上で大いに役立っています。

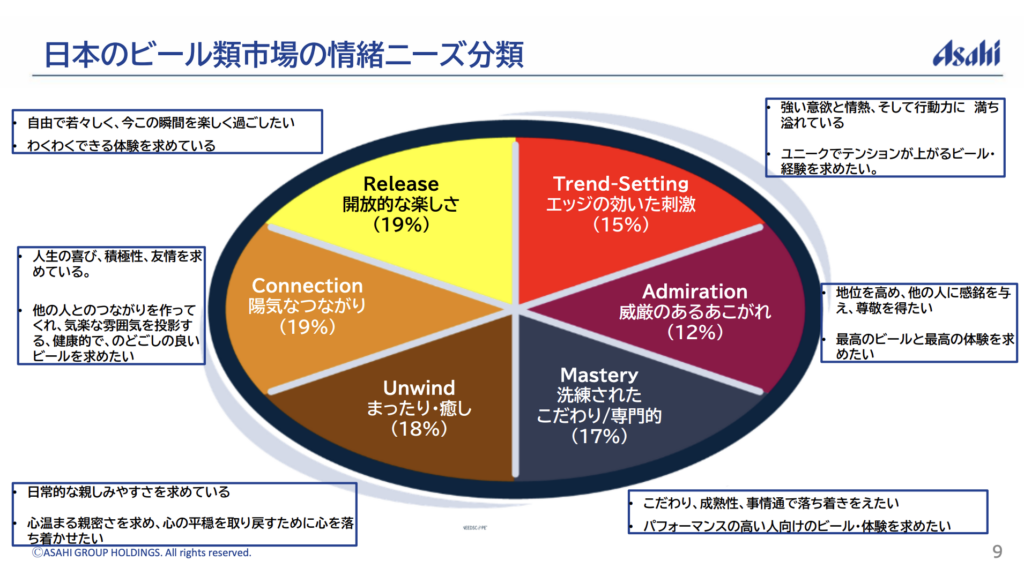

アサヒビール:情緒的価値に基づいたブランドセグメンテーション・ポジショニング

アサヒビールは、従来の「キレ」「飲みごたえ」といった機能的価値から一歩進み、情緒的価値を軸にしたポジショニングへシフトしています。

ビールの購買行動には感情的な要素が強く影響するという洞察をもとに、ビール類市場の情緒ニーズを以下の図のように分類した上で、「スーパードライ」のようなブランドのポジショニングを検討しました。

引用:アサヒビールのマーケティング変革とブランド戦略 2022年 3月 8日

こうした情緒的価値の訴求によって、ビールを「ただの嗜好品」ではなく「ライフスタイルの一部」として育てる戦略を成功させています。

koyoi:シーンペアリングによる共感設計

低アルコールクラフトカクテル koyoiは、飲料そのものの味わいだけでなく、どんなシーンで誰と飲むかといった体験全体を重視する「シーンペアリング」を取り入れています。koyoiは、まずターゲットである20~30代の女性に、「お酒を片手に過ごしたいときめきのシーン」という定量調査を実施し、でてきたシーンに対して、よりヒアリングを重ね、商品の素材やテイストを先に決めるのではなく、先にシーンを決めて、そのシーンに合う味作りを行っています。

これによって、単なる機能的価値から一歩先へ進み、「記憶に残る特別な瞬間」を演出する情緒的価値を提供しています。

ターゲットがときめくシーンを徹底的にリサーチし、それに適した商品設計を行う商品開発によって、消費者が自分自身の体験や記憶と商品を結びつけやすくなり、より深い共感とロイヤルティを生み出しています。

良い情緒的価値を設計するための考え方

商品を通して提供する情緒的価値を決定する基本の流れはコンセプト企画解説記事で説明しています。

本記事ではその流れにそって、さらに具体的に「どのような考え方や視点がいい情緒的価値を生むのか?」にフォーカスして解説します。

ターゲット設定では、デモグラフィック情報(年齢・性別など)に加え、ライフスタイルや価値観、心理的な側面から設定することが大切です。「いつ、どんな気持ちで飲むのか」「どんな瞬間に幸福を感じるのか」などを掘り下げることで、より本質的なニーズに迫れます。

たとえば、健康志向の若者であれば、「体を気遣うことが、自分を大切にしている証」という情緒的価値を打ち出す。これにより、単なる機能説明を超えた深い共感を得られるようになります。

ターゲットのインサイトを掴むには、インタビューやSNS分析などを活用し、彼らが言語化していない感情を引き出すことが重要です。例えば、

- 「なんとなくモヤモヤ」や「なんとなく好き」といった無意識的に感じている感情

- 「ダイエットしたいと思っているがコーラは飲んでしまう」といった一見矛盾がある行動

などの裏にどのような感情や要因が潜んでいるのかを深掘りしていくことがインサイトの特定につながるでしょう。

具体的には、ターゲットが望む気分や理想のシーンを想像し、「飲んだ後どんな表情をしているだろう?」と考えるのも有効です。ここで把握した潜在的感情を商品設計に反映すると、消費者に心から響く情緒的価値が生まれます。

機能的ニーズ(数値データや使い勝手)と情緒的ニーズ(気分やイメージ)は、一見別物に思えますが、実は深く関連しています。たとえば「低アルコール」は翌朝の爽快感を望む願望を、持ち運びやすいパッケージは「どこでも自分らしく過ごしたい」という気持ちを映し出しているかもしれません。

このように、機能的特徴を感情的な言葉に翻訳する視点を持つことで、消費者は商品選択を「自分の価値観を体現する行為」として捉えられるようになります。

商品を手にした瞬間から、どのような体験が始まるのかを具体的なシーンやストーリーで描き出すと、消費者は自分の生活に取り入れたときのイメージを鮮明に抱けます。

- パッケージデザイン: 色彩や素材で特別感や優しさを演出

- ネーミング・コピーライティング: 感情報酬が一言で伝わるキャッチコピー

- ストーリーテリング: 誕生背景を伝え、作り手の思いに共感してもらう

これらの要素を組み合わせることで、消費者の心に強く訴えかける情緒的価値を訴求できます。

情緒的価値を見つけるための“良い問い”リスト

とはいえ、考え方を知ったとしても実際に情緒的価値を言語化するのは難しいですよね。

そんな時は、情緒的価値を見つけるために効果的な7個の問いを投げかけてみましょう。

「この飲料を選ぶことで、ターゲットは自分をどう表現したいのか?」

(例:大人っぽさ、自由なライフスタイル、健康意識の高さなど)

「この飲料を通じて、どんな気分や体験を得たいと思っているのか?」

(例:リラックスした時間、気分転換、ワクワク感や高揚感など)

「単なる飲料ではなく、“心のスイッチ”としてどんな役割を担えるか?」

(例:仕事モードからオフモードへの切り替え、リフレッシュの合図)

「この飲料を飲む“特別な瞬間”はどんなシーンか?」

(例:休日の朝、仕事終わりの夜、友人との集まり、旅行中のひととき)

「誰と一緒に飲むことを想像するか?それが与える感情的な意味は?」

(例:親しい友人との再会で安心感、恋人とのデートで特別感を演出)

「飲むときに感じる“音”や“香り”が、どんな思い出や感情を呼び起こすか?」

(例:炭酸のはじける音で夏の思い出、柑橘系の香りで爽やかな朝を想起)

「ターゲットが“本当に求めているが、言語化していない感情”は何か?」

(例:少し背伸びをしたい気持ち、日常に潜む非日常感への憧れ、自分へのささやかな肯定感)

それぞれの問いは、ターゲットの深層心理やライフスタイル、シーンに密着した情緒的価値を発見するためのガイドラインとして活用できます。これらの問いについて掘り下げながら、具体的なエピソードや体験談を引き出すことで、“心に残る体験価値”を創出するヒントが得られます。

情緒的価値を設計するためには消費者との共創も重要

最後に、情緒的価値を見つける上での有効な方法として、「消費者との商品の共創開発」が挙げられます。

消費者との共創が重要なのは、多様な視点やリアルなニーズを取り込むことで、より深い共感や実効性のある情緒的価値を生み出せるからです。

コンセプト企画の段階で仮説を立てても、消費者の声を取り入れながらデプスインタビューを繰り返し実施し、何度も軌道修正していくことで「本当に求められる情緒的価値」を見極められます。

市場や消費者のニーズは絶えず変化するため、最初の仮説に固執していては的外れな企画になることもしばしば。共創型アプローチなら、修正と検証を重ねながら、ターゲットに深く刺さる商品を生み出せるのです。特に、潜在的な感情や「なんとなく好き」といった要素を汲み上げるには、消費者との対話が不可欠といえます。

ぜひ消費者との共創開発の方法を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

まとめ:情緒的価値を取り入れた商品企画で消費者の心を掴もう

飲料市場では、機能的価値だけでなく、情緒的価値を組み込むことが、消費者の心に響く商品を生み出すための重要な要素となっています。

本記事では、情緒的価値と機能的価値の違いやそのバランスの取り方、アサヒビールとkoyoiの事例を通じた成功ポイント、さらに消費者インサイトを深掘りしてより良い情緒的価値を創出する方法について解説しました。

- ブランドロイヤルティの向上:消費者の心に残る体験を提供し、リピート購入を促進。

- 価格競争からの脱却:単なるスペック比較ではなく、感情的なつながりによる差別化を実現。

- SNSでの話題性向上:共感を生むストーリーやデザインでシェアされやすいブランドに。

情緒的価値を意識した商品企画は、一朝一夕で完成するものではありません。しかし、消費者との共創を通じて仮説検証を重ねることで、ターゲットの心に深く響く商品を生み出すことができます。

ぜひ本記事で紹介したポイントを参考に、情緒的価値を取り入れた商品企画に取り組んでみてください。消費者にとって「かけがえのない存在」となる商品を作り上げ、競争の激しい飲料市場で差別化を図りましょう。

株式会社SEAMでは、自社の20〜30代向け低アルコールカクテル商品開発で培った実践的なノウハウをもとに、飲料商品の情緒的価値を重視したコンセプト設計支援サービスを提供しています。

情緒的価値を商品企画に取り入れるためには、ターゲットのインサイトを深掘りし、共感を呼ぶストーリーやシーン設計が欠かせません。SEAMでは、消費者コミュニティとの共創やシーンペアリングのノウハウを駆使し、単なる機能的価値だけでなく、心に響く飲料商品の企画・開発を伴走支援します。

- 「機能的価値だけでは差別化できない。消費者の心に残る情緒的価値を生み出したい」

- 「ターゲットのインサイトを正確に捉えて共感される商品企画を作りたいが、ノウハウがない」

- 「コンセプト設計から開発、クリエイティブ制作、プロモーションまで一貫してサポートしてほしい」

こうした課題でお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。