良質なインサイトの発見法|N=1リサーチでターゲットの「無意識の本音」を読み解く

新しい飲料商品を企画する際、「どのようなコンセプトなら消費者に響くのか?」と悩むことは少なくありません。

市場にはすでに多くの商品が存在し、単に「おいしい」「健康的」というだけでは差別化が難しい時代です。

そこで鍵となるのが、「消費者が自覚していない本音や無意識の欲求」=インサイトを発見すること。

しかし、「インサイトをどうやって見つければいいのか?」「どのように商品開発に活かせばいいのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、N=1リサーチを活用して、消費者の本音を引き出し、売れる商品コンセプトを設計する方法を解説します。

- 良質なインサイトとは何か?

- なぜN=1リサーチがインサイト発見に有効なのか?

- 良質なインサイトを発見するための流れ・視点

- 発見したインサイトを商品企画・マーケティング施策に活かすステップ

「消費者の心に響く商品を作りたい」「競合と差別化できるコンセプトを設計したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、発見したインサイトやニーズを商品企画に反映させる方法については、以下の記事で詳細まで説明しています。こちらもあわせてどうぞ。

良質なインサイトの条件とは

数多くの企業がN=1の声を拾い上げる重要性を理解していながら、同時にN=1のインサイトの発見に難しさを感じています。「ユーザーの話を聞いたはいいものの”良いインサイト”が見つからない…」と嘆くこともしばしば。

しかし、”良いインサイト”とは、そもそもどのようなものなのでしょうか?

商品企画やマーケティング活動に活かせる「良質なインサイト」には、以下のような条件があります。

1. 消費者の無意識な本音を掘り起こしている

消費者が「こんな商品が欲しい」と言えるものはすでに市場に存在することがほとんどです。

消費者が「なんとなく選んでいる」「理由は分からないけど好き」といった無意識の選択行動や、「健康を意識しているけれども仕事終わりのデザート飲料は我慢できない」と言葉と行動の矛盾の裏にこそ、インサイトが隠れています。

2. シンプルに一行で表現して納得させられる

消費者が言語化できていない動機を言語化しなければならない一方で、一瞬で直感的に「なるほど!」と腑に落ちるものでなければ、実際の購買行動にはつながりません。

「言語化できていなかったけど、言われてみればまさにその通りだな」「確かにこういうのありだな」と思わせられるポイントを突く必要があります。

3. 商品コンセプトの企画やマーケティング施策に反映させられる内容である

インサイトを発見できることとそれが良い商品企画アイデアに結びつくかは別問題です。

「デプスインタビューしたはいいものの新しい価値観や行動様式を見つけることができたにもかかわらず、特に企画や施策に落とし込まれずに終わってしまった」という経験がある方も多いのではないでしょうか?

企画や施策に反映させられる内容にするためには、インサイトを活用して具体的にどのようなアウトプットを出したいのか明確化してから、調査を行う必要があります。

なぜ良質なインサイトを見つける上でN=1調査は重要か?

商品企画において、このような良質な消費者インサイトの発見は欠かせません。

しかし、従来の市場調査やアンケートのように 「N=1000以上の大量のデータを集めて傾向を分析する」 という方法だけでは、良質なインサイトを見つけるのは難しいんです。

なぜなら、消費者が自覚していない本音や無意識の欲求は、選択式のアンケートや一般的な回答では明らかになりにくいからです。

あなたは自覚できていないことをアンケートフォームに記入することができますか?おそらくできないはず。

そこで重要になるのが 「N=1調査」 です。

N=1調査とは、たった一人の消費者に深くフォーカスし、その人の行動・価値観・心理を掘り下げる調査手法です。

では、なぜ良質なインサイトを見つけるためにN=1調査が有効なのか?

の2点から説明します。

N=1調査は「無意識の本音」にアクセスしやすい

定量調査や一般的な定性調査では、消費者が表面的に語るニーズしか拾えません。

しかし、1人の消費者を深堀りすることで、「消費者が言語化できていない本音」 のヒントを知ることができます。

例えば、アンケート調査では「すっきりした飲み物が好き」という抽象的な情報しか手に入らないところが、N=1調査では以下のように深堀りすることができます。

「すっきりした飲み物をよく飲むタイミングはいつですか?」

「仕事終わりによく飲みますね」

「仕事終わりに飲みたくなるのは、どういうときですか?」

「うーん、今日もやりきったなぁって時ですかね…仕事が終わった開放感を感じるというか…」

「わかるなぁ。例えば、お茶やコーヒーなんかでも同じ気分になりますか?」

「いや、お茶とかコーヒーだと違うんですよね。炭酸とか、スッとする感じの飲み物がいいんです」

「炭酸やスッとする飲み物だと、何が違うんでしょう?」

「なんか、気持ちが切り替わる感じがするんですよね。オンからオフに。お茶とかは確かにリラックスはするんですけど、もっと一気にバチっとオフに切り替えて家での時間を楽しみたいなぁと。」

このように、1対1の会話の中で「なぜ?」を繰り返し深掘りすると、消費者の無意識の心理が浮かび上がってくるのです。

「平均化されたデータ」では、インサイトの発見が難しい

一般的な市場調査では、多くの消費者のデータを集め、共通する傾向を見つけます。

しかし、この方法には「データが平均化され、個々の本音が埋もれてしまう」という課題があります。

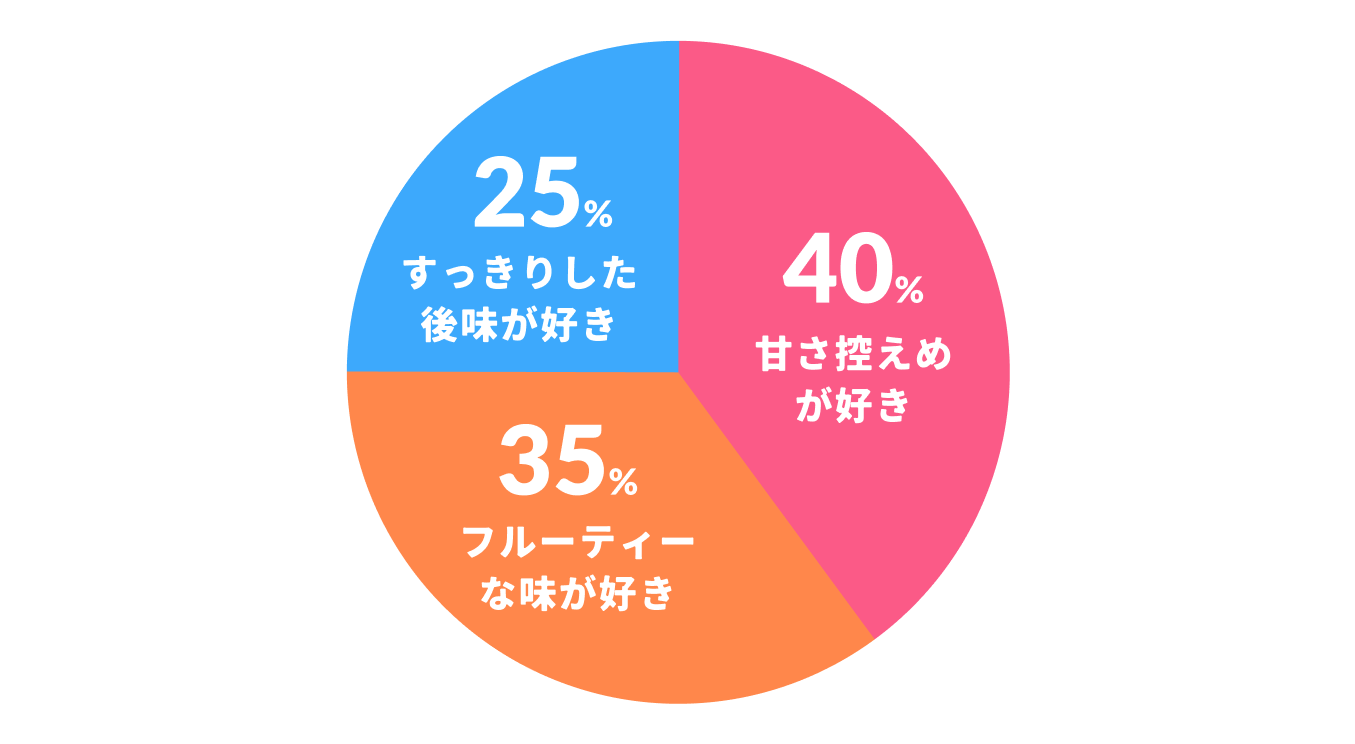

例えば、ある「ノンアルコールカクテル」に関する調査で、以下のような結果が出たとします。

このデータを基にすると、「甘さ控えめでフルーティー、すっきりしたノンアルカクテルが求められている」と考えがちです。しかし、N=1調査を行うと、それぞれの回答者が求める「甘さ控えめ」や「フルーティーさ」の背景は異なることが分かります。

Aさんの場合:「甘さ控えめ=大人っぽさ」

「ノンアルコールカクテルを飲むとき、子供っぽいジュースのような甘さだと少し恥ずかしいんです。飲みの場でも、しっかりした大人っぽい味のものを選びたいですね。

Bさんの場合:「甘さ控えめ=食事に合わせやすい」

「夜ご飯のときにノンアルを飲みたいけど、甘さが強いと食事と合わなくて……。できればスッキリしていて、食事の味を邪魔しないものがいいなぁ。」

Cさんの場合:「甘さ控えめ=健康意識」

「ジュースみたいな甘い飲み物ってカロリーが気になるんですよね。ノンアルコールでも健康的な感じのものを選びたい。」

調査データだけを見ると「甘さ控えめが求められている」という結果になりますが、N=1調査をすると、その背景にある動機がまったく違うことが分かります。こうした異なる文脈をひとまとめにしてしまうと、結局「誰にも刺さらない、平均的な商品」になってしまうのです。

N=1調査を行うことで初めて、それぞれの価値観に合わせた商品開発やマーケティングが可能になります。単なるデータの平均化では見えない「個々の生きた文脈」を捉えられるのが大きなメリットなのです。

「このようなN=1のデータは、特定の1人に過ぎないので汎用性がないのでは?」と考えがちですが、実は逆です。N=1の発見が、 「実は多くの人が持っているけど言語化できていなかった本音」 にリンクすることがよくあります。

1人のリアルな行動の深掘りを行うからこそ、万人が共感できる隠れた本音を発見できるのです。

良質なインサイトの見つけ方

良質なインサイトを発見するには、単に消費者の声を数多く集めるだけでは不十分です。消費者本人ですら意識していない欲求や行動の背景を把握するために、「なぜ?」という問いを何度も繰り返し、深層心理を探るプロセスが重要になります。

ここでは、そうした強いインサイトを導き出すための4つのステップを解説します。

1. ゆるい仮説を立ててリサーチの方向性を決める

最初に、「消費者はこう考えているのではないか?」という仮説を立てることで、リサーチの目的や調査すべき対象が明確になります。たとえば「Z世代はアルコールを飲む機会そのものが減ったのではなく、シーンに応じて飲み方を使い分けるようになったのでは?」というように、大まかな方向性を持っておくと、深掘りすべきポイントや切り口を見失いにくくなるでしょう。

ただし、あくまで“ゆるい仮説”にとどめるのがポイントです。仮説に固執してしまうと、消費者の意外な行動や価値観を見逃してしまう恐れがあります。「こういう仮説があるかもしれない」という意識を持ちながら、調査の中で柔軟に修正する余地を残しておくことが大切です。

- どんな消費行動・ターゲットに焦点を当てるか?

- その行動の背景には、どんな潜在的なニーズがあると考えられるか?

- どんな矛盾やギャップがありそうか?

- 仮説:Z世代はアルコールを飲むシーンが減ったのではなく、シーンごとに「飲み方」を使い分けるようになったのでは?

- 深掘りポイント:居酒屋・家飲み・カフェ・シーシャなど、シーンごとの飲み方の違い

- 仮説:ノンアルは「健康のために飲む」のではなく、「気分を変えたい」「雰囲気を楽しみたい」などの別の動機で選ばれているのでは?

- 深掘りポイント:「ノンアルを飲むシーン」「何と一緒に飲むか」「ノンアルの選び方」

この仮説をもとに、消費者がなぜその飲み物を選ぶのか、その背景を探っていきます。

2. N=1リサーチ(定性調査)を実施し、リアルな声を深掘る

次に、1対1のインタビューや行動観察など、定性調査によって消費者の生の声やリアルな行動を収集します。アンケートのような選択式の調査では拾いきれない、「実際には何を考え、どのような気持ちで行動しているのか」を知るうえで、このステップは欠かせません。

- デプスインタビュー

- たとえば「なぜその飲み物を選んだのか?」「その瞬間、どんな気持ちだった?」といったオープンクエスチョンを用いて、背景や理由を探る。

- 日常観察・行動ログの記録

- 1週間の飲料購入記録をつけてもらい、いつ・どんな気分で購入したのかを把握する。実際の行動が当人の言葉と食い違っていないかを確認する。

- SNSやレビュー分析

- 「#夜の炭酸」「#仕事終わりドリンク」などのハッシュタグや口コミの内容から、普段何気なく無自覚に語られている言葉を拾い出す。

- 「仕事終わりにスッキリするものを飲みたくなる」

- 「コーヒーはカフェインが強すぎて避けたいけど、水では物足りない」

- 「強炭酸を飲むと “スイッチが切り替わる感じ” がする」

3. N=1の声からインサイトを抽出する

定性調査で集めたデータをもとに、消費者が意識できていない本音や無意識の欲求を掘り下げ、言葉として定義していきます。単なる「選択理由」ではなく、その奥にある心理的な動機を言語化することが重要です。

とはいえ、どのような点に着目してどのように深ぼればいいのかわかりにくいですよね。以下、インサイト抽出のポイントについてまとめます。

- 言葉と行動のズレを見つける

- 例)「健康には気を遣っているはずなのに、仕事終わりは甘いドリンクがやめられない」

- 感情のピークに着目する

- いつ、どんなタイミングで最も高揚感や安心感を得ているのか

- 「なるほど、言われてみればそうかも」と思わせるような表現にする

- 消費者自身が気づいていなかったニーズを的確に言語化できているか

また、具体的にどのようにアウトプットすればいいかわからない場合は、以下の例を参考にしてみてください。

例1:強炭酸飲料の選択理由

| インタビュー対象 | 25歳・男性・営業職(週5勤務)・趣味はオンラインゲーム |

| 表面的な行動 | 仕事終わりに強炭酸飲料を飲む |

| 一般的に考えられる理由 | スッキリするから |

| インタビューで聞いたこと | 「仕事終わりは水じゃ物足りないし、かといってジュースは甘すぎる」 「炭酸が強いと、飲んだ瞬間 “切り替わる感じ” があるんですよね」 「家に帰ってからも、しばらく仕事のことを考えちゃうことが多い。でも炭酸を飲むと “オフに入ったな” って気がする」 「たまにノンアルビールを飲むこともあるけど、単純に “シュワッとした刺激” だけでもリフレッシュできる」 |

| 抽出・整理したインサイト | 「仕事終わりに ‘自分だけの切り替えスイッチ’ をつくりたい」 仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちな現代において、瞬時に気分を切り替えられるアイテムが求められている 強炭酸の刺激が、カフェインやアルコールに頼らず、頭をリセットする役割を果たしている 「仕事終わりに一息つく」という行為そのものが、1日の終わりのルーティンになっている |

例2:エナジードリンクの選択理由

| インタビュー対象 | 18歳・男性・大学受験生(高校3年生・塾通い) |

| 表面的な行動 | 受験勉強中にエナジードリンクを買う |

| 一般的に考えられる理由 | 眠気を覚ましたいから |

| インタビューで聞いたこと | 「夜になると集中力が落ちてくるけど、エナジードリンクを飲むと “よし、もうひと頑張りしよう” って気持ちになる」 「飲みすぎたせいで最近はあまり効かなくなってきた(笑) 眠気覚ましのために飲むというより、”これを飲んだらスイッチ入る” みたいな感覚」 「家ではあまり飲まない。自習室で友達と勉強するときに買うことが多いかな」 「レッドブルとかモンスターって、普通のジュースより特別感があるし、飲んでると頑張ってる感が出る」 「友達と一緒にエナジードリンクを並べて “受験生っぽいよな〜” って話すこともある」 |

| 抽出・整理したインサイト | 「 “頑張る自分を演出したい” という自己表現の手段」 エナジードリンクは単なる「眠気覚まし」ではなく、「勉強モードに入るための儀式」として機能している 「受験生の必須アイテム」「これを飲めば自分はやれる」という、モチベーションを高める役割を果たしている 友達と一緒に飲むことで「受験生らしさ」や「共に頑張る仲間意識」を感じるアイテムになっているのかもしれない 飲むこと自体が「自分は努力している」という実感につながる |

このように行動の背景にある“本音”を掘り起こすことで、商品やサービスの方向性を明確にしやすくなります。

ぜひ、ポイントや例を参考に、インタビューで聞いた内容からインサイトを解釈してみてください。

4. インサイトの市場性を確かめる(定量調査)

N=1リサーチで発見したインサイトを、そのまま商品企画に活かすのはリスクが伴います。

そこで重要になるのが「定量調査」を通じた検証です。アンケートやデータ分析を活用し、「そのインサイトがどれだけ多くの人に共通するか」を確認します。

例:「仕事終わりに強炭酸でスイッチを切り替えたいと考える人は、どのくらいいるのか?」

以下のような質問項目による定量調査やSNSヒアリングを活用することで、N=1リサーチで発見したインサイトの市場性を確認できます。

- 仕事終わりの飲み物として何を選ぶか

- 炭酸を好む理由は何か

- 甘さ控えめの炭酸を選ぶ割合はどれくらいか

- 「#仕事終わり」「#強炭酸」といったハッシュタグの投稿数や検索ボリューム

こうした定量調査を行うことで、インサイトが想定よりもニッチなのか、あるいは多くの人が同様の感覚を抱いているのかが明らかになります。市場規模や潜在顧客の存在をしっかりと把握したうえで、商品コンセプトやコミュニケーション戦略を固めることが重要です。

発見したインサイトを企画や施策に活かすには?

N=1リサーチで得たインサイトが市場に広く当てはまることを定量調査で確認したら、次のステップは商品企画やマーケティング施策への落とし込みです。

インサイトは、消費者自身も言語化できていない「無意識の本音」だからこそ、 単にターゲットニーズを整理するだけでなく、商品設計やプロモーションの方向性まで一貫して活用することが重要です。

1. ターゲットニーズと提供価値の整理

まずは、発見したインサイトをもとにターゲットのニーズを言語化し、それに対する商品の提供価値を明確にします。

インサイト:「仕事終わりの “切り替えスイッチ” がほしい」

キャッチコピー:「仕事終わりに、炭酸の刺激で “自分モード” に」

プロモーション施策:「強炭酸 × 夜のリラックス」をテーマにしたSNSキャンペーンを実施し、「#仕事終わり炭酸」などのハッシュタグを活用

このように、 消費者の「無意識の欲求」→「具体的なニーズ」→「商品が提供する価値」 という流れで整理することで、一貫した商品企画を行いやすくなります。

具体的な整理の仕方はこちらの記事で丁寧に解説していますので、こちらをご覧ください。

2. マーケティング・広告コミュニケーションに反映

ターゲットのインサイトを理解したら、それを商品メッセージやプロモーション施策に活かします。 消費者が言語化できていなかった本音に響く表現を考え、共感を引き出すことがポイントです。

インサイト:「仕事終わりの “切り替えスイッチ” がほしい」

キャッチコピー:「仕事終わりに、炭酸の刺激で “自分モード” に」

プロモーション施策:「強炭酸 × 夜のリラックス」をテーマにしたSNSキャンペーンを実施し、「#仕事終わり炭酸」などのハッシュタグを活用

また、 インサイトを起点にライフスタイル全体を提案することも効果的です。たとえば、「強炭酸は夜の新しいリフレッシュ習慣」というメッセージを伝えることで、「単なる飲料」ではなく「ライフスタイルの一部」として認識されるようになります。

まとめ|N=1リサーチを活用して消費者の隠された本音を発見しよう

市場に埋もれない飲料商品を開発するには、消費者の無意識の本音を捉え、そこから新しい価値を生み出すことが欠かせません。本記事では、 売れる商品コンセプトを設計するために必要な、たった1人の消費者を深く掘り下げることで、普遍的なインサイトを見つけるアプローチについて解説しました。

- ゆるい仮説を立て、N=1リサーチでリアルな声を拾う

- 消費者の行動・発言の矛盾を深掘りし、良質なインサイトを抽出する

- N=1の発見を定量調査で検証し、市場全体のニーズを把握する

- インサイトをもとにターゲットニーズや提供価値を整理し、商品コンセプトに落とし込む

こうしたプロセスを取り入れることで、「消費者が言葉にできないけれど、確かに求めていた」商品を生み出すことができます。

また、株式会社SEAMでは、自社の20〜30代向け低アルコールカクテル商品開発で培った実践的なノウハウをもとに、消費者の無意識の本音を捉えたコンセプト設計の支援を行っています。この記事で解説したインサイトの発見プロセスを、ユーザーコミュニティのお客様のN=1ヒアリングを通して行います。

また、 N=1リサーチを活用したターゲットインサイトの深掘りから、 コンセプト設計・開発・クリエイティブ制作・プロモーション まで、一貫したサポートも可能です。

- どんな商品コンセプトにすべきかわからない

- ターゲットのインサイトを深掘りし、消費者に響く商品を作りたい

- 開発・クリエイティブ・プロモーションまで一貫してサポートしてほしい

このような課題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください!