【保存版】消費者を動かす飲料パッケージ|購買行動とパーセプションを変える飲料商品のグラフィックデザイン戦略を考える

飲料商品のパッケージデザインは、消費者が商品を手に取るかどうかを決める大きな要素です。しかし、実際には「デザインが思い描いていた世界観とズレてしまう…」「ターゲットの心に響くデザインが作れない…」といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ターゲットに「これは自分のための商品かも」と思ってもらえる魅力的なパッケージを作るための方法を解説します。

- 飲料商品のグラフィックデザインにおける「成功」とは?

- 「koyoi」がどのように世界観を表現できたのか

「消費者の心に届くデザインを作りたい方」「デザイナーとスムーズに協働したい方」は、ぜひ最後までご覧ください。実践的なアプローチを知ることで、ターゲットに選ばれる飲料商品のクリエイティブ設計ができるようにしましょう!

飲料商品のグラフィックデザインにおける「成功」とは?

飲料商品のグラフィックデザインにおける「成功」とは、❶消費者の心を動かして購買行動を促すと同時に、❷ブランドの世界観(=ブランドの情緒的価値)を視覚的に伝えて愛着を持たせることです。単に目を引くデザインではなく、商品が持つ情緒的価値やコンセプトを直感的に伝え、消費者との強い結びつきを生み出すことが求められます。

では、さらに具体的に「成功した状態」を言語化して整理するとどのようになるでしょうか?

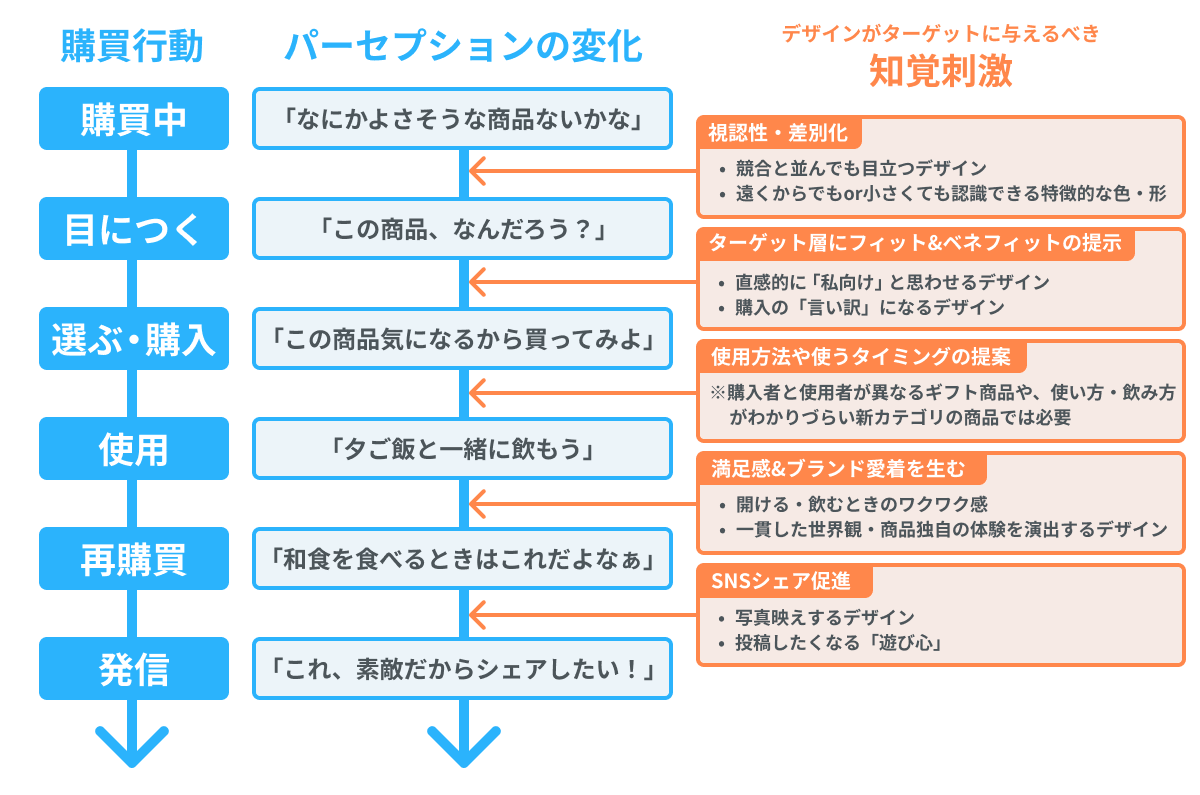

消費者の購買行動を、その “認識( パーセプション)” の変化に沿って描き、それをもとにマーケティング活動を設計するためのフレームワークである「パーセプションフロー®・モデル」を用いて考えてみましょう。

※「パーセプションフロー®・モデル」はCoup Marketing Company代表 音部大輔氏考案のマーケティングのマネジメントモデルです。

消費者の理想の購買行動の流れは、以下のように整理できます。

- 購買中に目につく(棚や広告で視認する / SNSで見かける)

- 選ぶ(「これがいい」と感じて手に取る / カートに入れる)

- 買う(決済して購入する)

- 飲む(商品を試す / 体験する)

- 再購買(満足してまた買う)

- 愛着・発信(ブランドを好きになる / SNSで投稿する)

このような購買行動はターゲットの心理的変化(パーセプションの変化)なしには生まれません。では、どのような心理的変化がどのように生じているのでしょうか?

ここでは例として、「選ぶ・購入」の購買行動に着目してみましょう。

「選ぶ・購入する」という購買行動が生まれるには、「この商品、なんだろう?」から「この商品気になるから買ってみよう」といったパーセプション(認識)の変化が生じる必要があります。

そして、そのような変化を意図的に生むにはどのような工夫が必要でしょうか?

そこでカギとなるのが、商品におけるグラフィックデザインです。

先ほどの例でいうと、「この商品、なんだろう?」から「この商品気になるから買ってみよう」にパーセプション(認識)の変化を生むためには、直感的に「私向け」と思わせるデザインや購入の「言い訳」になるデザインが必要というわけですね。

このように考えると、グラフィックデザインの役割と「成功状態」は以下のように具体化できます。

- 商品のグラフィックデザインの役割

- 意図的に知覚刺激を与えて、ターゲットの心理的なパーセプションの変化をコントロールすることで、理想の購買行動を生むこと

- 商品のグラフィックデザインの成功

- それぞれのパーセプションの変化を生むための知覚刺激をターゲットに与えている状態

- その商品のコンセプトや販売戦略に合わせて、上図のオレンジ部分に優先順位をつけてデザインが作成されている

① 未認識→認識の変化を起こすデザイン——いかに一瞬で目を引くか?

まず、そもそも消費者が「この商品、なんだろう?」と目に留めて興味を持ってもらわないことには購買行動が始まるわけがありません。そのためには、①視認性・②競合商品との差別化の2つの観点が重要です。

視認性

まず大前提として、棚や広告・ショッピングサイトで埋もれないデザインが必要です。特に競争の激しい飲料市場では、同じようなカテゴリーの商品がずらりと並ぶため、遠くからでも・小さくても識別できる特徴的な色や形が求められます。

競合商品との差別化

加えて、単に目立つデザインというだけでは不十分です。

パッと見たときに「ほかの商品とは違う」「自分が求めていたものかもしれない」と思わせることが重要です。

例えば、コカ・コーラの「赤」、レッドブルの「銀×青」の配色は、どこにあっても一目でそれとわかる象徴的なデザインですよね。この「ブランドらしさ」を確立できるかどうかが、成功したグラフィックデザインの第一歩 です。

消費者が商品棚を前にしたとき、またはECサイトでスクロールしているときに、「この商品だけが目に飛び込んでくる」状態を作ることが、デザインによる視認性向上・差別化の成功といえます。

② 認識→興味/購入の変化を起こすデザイン——いかに「私向け」と感じさせるか?

ただ、ターゲットの視界に飛び込んで目に留めさせることができても、「買いたい」と思わせられなければ、成功したデザインとは言えません。「興味を持つ」「購入する」という行動を引き起こすために必要な要素として、①ターゲット層へのフィット、②ベネフィット・購入する理由の視覚化の二点があります。

ターゲット層へのフィット

消費者が「この商品、気になる」と思い、実際に手に取るためには、ターゲットの価値観やライフスタイルにフィットするデザインが必要です。特に飲料は「何を飲むか」以上に、「どんな気分で飲むか」「どんなシーンで楽しむか」が購買の判断基準になります。そのため、グラフィックデザインには「その商品の価値を直感的に伝える力」が求められます。

例えば、Z世代に「自分向け」だと思わせるデザインであれば、最近はSNS映えするカラフルなデザインや、手書き風フォントなどのカジュアルな要素が効果的だと言われており、そのような新商品が多数発売されていますね。その一方で逆に、30代以上の大人向けなら、洗練されたミニマルデザインや、落ち着いた色味のパッケージが好まれる傾向にあります。

ベネフィット・購入する理由の視覚化

また、商品が提供するベネフィットやターゲットが購入する理由をぱっとイメージできるようなデザインにすることも重要です。

デザインに関して検討する段階では、すでに「その商品がどのようなターゲットにどのような価値を提供するのか?」といった商品コンセプトについては固まっているはずです。これが直感的に伝わるデザインとは何か考えてみましょう。

(商品コンセプトの決め方は以下の記事で詳細まで説明しています。まだの方はぜひこちらをご覧ください。)

例えば、「刺激で仕事スイッチをオフにするカフェインゼロ強炭酸ドリンク」というコンセプトの商品を考えていたとします。

このようなコンセプトを20-30代の仕事帰りの社会人に訴求するわけですが、単にその「刺激で仕事スイッチをオフにするカフェインゼロ強炭酸ドリンク」という字面をそのまま書いていても、仕事で疲れたターゲットに伝わるわけがありません。

そこで、ビジュアルや短く刺さるキャッチコピーを通して、「仕事終わりの開放感」や「頭をスッキリさせる爽快感」といった商品のベネフィットを以下の例のように直感的にターゲットに伝える必要があります。

- ボトルの一部に「スイッチがOFFになる」デザインをいれる

- 「泡が上昇していくグラフィック」 を使い、頭がスッキリする感覚を視覚的に伝える

このように「この商品は私にぴったりだ」「私がほしい体験が得られる」と直感的に思わせることが、購買行動を促す最大のポイントなのです。

③ 購入→飲用の変化を起こすデザイン——「どう飲むか」を明確に伝える

「購入→飲用」に移る際のパーセプションチェンジの必要性は商品によって異なります。

例えば、日常消費されるような普通の水、コーヒーといった商品は、購入さえしてしまえば飲まないことはそうそうないでしょう。一方で、よりプレミアムなブランドや新カテゴリーのブランドに関しては、購入しても使用せずに棚の奥で眠ってしまうこともあります。

購入→使用段階でパーセプションチェンジが重要な商品と重要でない商品を比較してみましょう。

| パーセプションチェンジが必要なケース | ①高価格帯の商品 / プレミアムブランド 「本当にこの値段の価値があるのか?」という疑念を払拭し、「買ってよかった」と思わせる必要がある。 例: 高級ボトルウォーター、クラフトビール、機能性飲料 ②新カテゴリー / 新感覚の飲料 飲む前に「どういう味がするんだろう?」「飲み方が正しいのかな?」という不安がある場合、期待感を高めたり飲用シーンをイメージさせる必要がある。 例: カクテル缶のような新感覚のRTD、プロテインドリンク、発酵飲料 ③ギフト用途の商品 「これは特別な場面で飲むべきもの」「誰かと一緒に楽しみたい」と感じさせることで、飲む行為を儀式化し、満足度を高める。 例: ワイン、日本酒、プレミアム紅茶 |

| パーセプションチェンジが不要なケース | ①日常消費される飲料 普通の水、コーヒー、ジュースなど、すぐに飲むことが前提の商品では「買う→飲む」の間に大きな認識変化は不要。 ②「のどが渇いたから買う」系の飲料 コンビニで買う炭酸飲料やスポーツドリンクなど。ここでは「飲むために買う」が前提なので、認識の変化は特に必要ない。 |

以上のように、特に新しいカテゴリーの商品やギフト用途の商品では、消費者が「いつ、どうやって飲むべきか?」が明確でないと使用に至りにくいことがあります。そのため、「いつ・どこで・何のために・どのように飲む商品か?」が伝わるデザインにすることが重要です。

このように、パッケージデザインを「ただの装飾」ではなく、「消費者とのコミュニケーションツール」として機能させることが、体験の質向上を後押しするカギとなります。

④ 使用→再購買の変化を起こすデザイン——「また買いたい/使いたい」と思わせる体験

デザインは、飲んだ瞬間の満足感にも大きな影響を与えます。たとえば、ボトルの手触りが心地よいか、ラベルの高級感が「特別な時間」を演出できるかどうかは、ブランドへの愛着につながります。

また、「シリーズ展開で集めたくなるデザイン」にするのも、リピート購入を促すポイントです。たとえば、季節ごとに違うカラーや限定デザインを取り入れることで、「次はどのデザインを試そう?」と楽しみながら選んでもらえます。

さらに、「ブランドの一貫性」を持たせることで、消費者に信頼感を持たせることができます。たとえば、すべてのフレーバーで共通のデザイン要素を使う、ボトルの形を統一するなど、ブランドとしてのアイデンティティを確立することで、長期的なファンを獲得しやすくなります。

⑤ SNSシェア促進——「投稿したくなる」デザインの工夫

現代の飲料市場では、SNSでの拡散がブランドの認知度向上や購買意欲の喚起に大きな影響を与えます。

特に若年層の消費者は、単に「おいしいから」ではなく、「シェアしたくなるかどうか」を基準に商品を選ぶことも増えています。そのため、消費者が自然とSNSでシェアしたくなる仕掛けをデザインに組み込むことが重要です。

では、SNSでシェアされるためには、どのようなデザインの条件を満たせばよいのでしょうか?

ここでは、①ビジュアル映え、②体験・インタラクション、③独自性・限定性の3つの視点から整理します。

① ビジュアル映え(視覚的にシェアしたくなるデザイン)

SNSでは、視覚的なインパクトが重要です。消費者が「この飲み物、おしゃれ!」「写真映えする!」と感じることで、投稿するモチベーションが生まれます。

- パッケージの色やデザインをユニークにする

- 他の商品とは違う鮮やかなカラーリングや、洗練されたシンプルなデザインなど。美しさが際立つものにする。

- 例えば、透け感のあるボトルや、光の当たり方で見え方が変わるラベルを採用するなど、「光」や「透明感」を活かしたデザインは美しさを強調しやすい。

- ボトル・パッケージの形状を工夫する

- スリムな缶や独特な形状のボトルなど。ボトルの形状は消費者に与える商品の印象を大きく左右する。

- 飲用シーンに合うデザインにする

- ユーザーはその商品単体ではなく、その商品を飲んだ体験をシェアします。したがって、その商品単体として映えるのではなく、商品のある風景が映えるかどうかが重要。

- 例えば、飲み会シーンで飲んでほしい商品であればパーティーシーンに似合うデザイン、夜の落ち着くひとときに飲んでほしい商品であればキャンドルやアロマのある空間に似合うようなデザインにするとGood。

② 体験・インタラクション(「遊び心」があるデザイン)

飲料のデザインに「体験的要素」を組み込むことで、「これは面白い!」とSNSで拡散される確率が高まります。

- ラベルやボトルに「隠しメッセージ」や「変化する仕掛け」を入れる

- たとえば、温度変化で色が変わるラベルや、飲み干すことで絵柄が見えるデザインなど

③ 独自性・限定性(「今しかない」「ここだけ」の価値)

SNSでシェアしたくなるのは、「誰もが持っているもの」よりも「限定感のあるもの」です。特別感を感じさせることで、今すぐシェアしたくなるデザインにしましょう。

- 期間限定・地域限定デザインを展開

- 例: スターバックスの「地域限定タンブラー」や、「さくらフラペチーノ」などの期間限定商品

- コラボデザインで話題性を作る

- 例: 人気アーティストや映画とのコラボデザイン(「今しか買えない!」という特別感)

- シリアルナンバーやメッセージ入りデザイン

- 例: ボトルに1本ずつ異なるメッセージや番号が印字され、「どんなメッセージが当たるか?」という楽しみを作る

以上のように、「映えるデザイン」ではなく、「シェアされるデザイン」を設計することが、現代のマーケティングにおいては重要なポイントとなるのです。

まとめ:グラフィックデザインで飲料商品の購買体験を最大化しよう

飲料商品のグラフィックデザインは、単に目を引くだけでなく、消費者の認識(パーセプション)を意図的に変化させ、購買行動を促進する役割を担っています。

本記事では、「パーセプションフロー®・モデル」をもとに、購買プロセスごとに必要なデザインの要素を整理しました。

①未認識→認識の変化を起こすデザイン

- 視認性を高め、棚や広告で埋もれない工夫をする

- 競合商品との差別化を図り、一瞬で「自分向け」だと感じさせる

②認識→興味・購入の変化を起こすデザイン

- ターゲット層のライフスタイルや価値観にフィットさせる

- 商品のベネフィットを視覚的に伝え、「買いたい」理由を作る

③購入→飲用の変化を起こすデザイン

- 新カテゴリー・プレミアムブランドでは、「飲むべき理由」を明確に提示する

- 使用シーンを直感的に伝え、飲用体験を促進する

④飲用→再購買の変化を起こすデザイン

- 「また買いたい」と思わせる満足感のあるパッケージ体験を作る

- シリーズ展開やブランドの統一感を活かし、長期的なブランドロイヤルティを高める

⑤SNSシェア促進のためのデザイン

- 写真映えするビジュアルやパッケージ形状を取り入れる

- 遊び心やストーリー性を持たせ、自然と投稿したくなる仕掛けを組み込む

- 限定性やコラボデザインを活用し、「今すぐシェアしたい」動機を生み出す

グラフィックデザインは、消費者が商品と出会い、購入し、体験し、再び手に取るまでのすべての過程に影響を与えます。

今回紹介したポイントを活かし、「ただオシャレなデザイン」ではなく、「消費者の購買行動を変えるデザイン」を設計することが、成功のカギとなります。

ぜひ、貴社の商品に適したデザイン戦略を取り入れ、購買体験を最大化するデザインづくりに挑戦してみてください。

株式会社SEAMでは、自社の20〜30代向け低アルコールカクテル商品開発で培った実践的なノウハウをもとに、飲料商品のグラフィックデザイン設計支援サービスを提供しています。

また、デザインだけでなく、コンセプト設計・開発・クリエイティブ制作・プロモーションまで一貫してサポートすることも可能です。

「ターゲットに直感的に刺さるパッケージデザインを作りたい」

「ブランドの世界観を統一し、一貫性のある商品ラインナップを構築したい」

「SNSで話題になり、消費者の購買行動を促進するデザイン戦略を考えたい」

こうした課題をお持ちの方は、ぜひ一度SEAMにお問い合わせください。