【2025年最新版】クラフトビール市場の動向と将来性を徹底解説|国内外の規模・トレンド・参入チャンスまで

今、どこのコンビニにいっても目にするようになったクラフトビール。

ビール業界は大手が寡占している印象が強いものの、2025年現在、クラフトビール市場は確実に成長を続けています。

とはいえ、ひとことで「クラフトビール」といっても、地域ブルワリーの動向やノンアル需要の高まり、海外での評価など、その実態を把握するには情報が点在しており、網羅的に理解するのは簡単ではありません。

そこで本記事では、クラフトビール市場を「数字」と「トレンド」の両面から徹底整理しました。

- クラフトビールの国内市場規模と成長推移

- 大手ビールとのシェア比較

- 若者に刺さるクラフトビールの価値とは?

- 海外(アメリカ・韓国・欧州)の成功事例

- 2025年注目のトレンドと事業チャンス

クラフトビールをテーマにした商品企画に関わっている方、ビール市場について知りたい方にとって役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

クラフトビール市場の規模はどれくらい?

国内の市場規模と成長推移

日本のクラフトビール市場は、ここ数年で急成長しています。

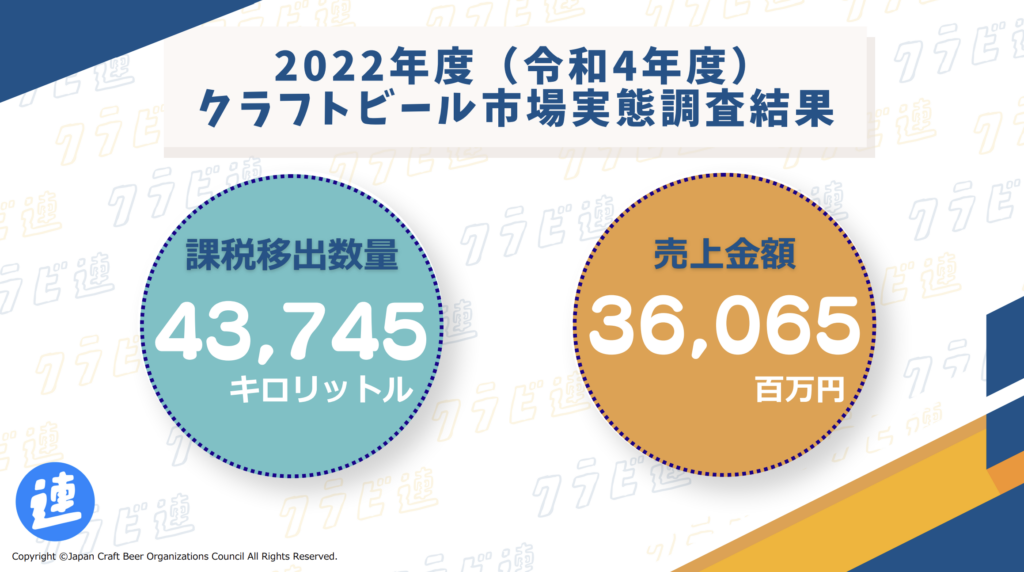

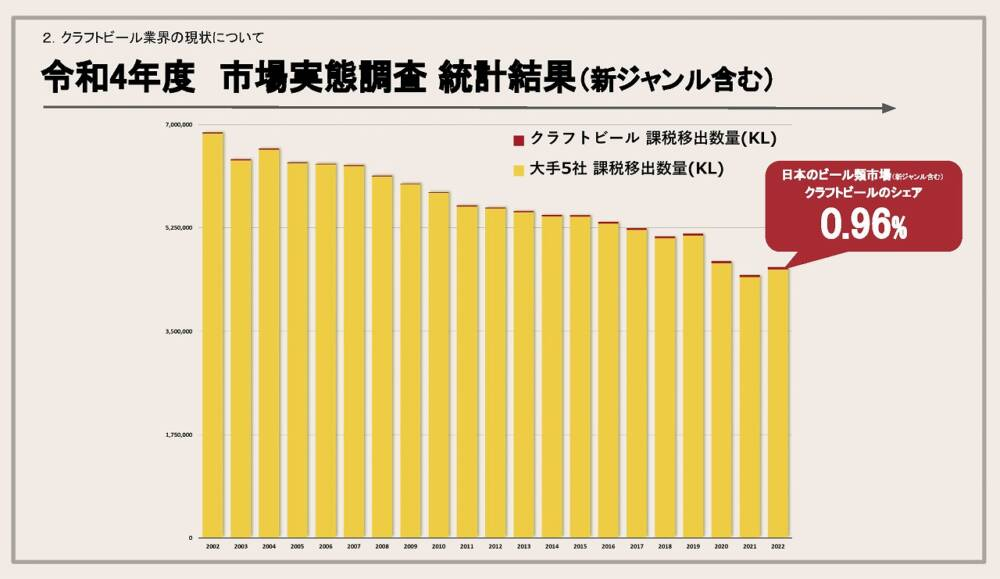

日本クラフトビール業界団体連絡協議会が2024年4月18日に発表したデータによると、クラフトビールの2022年度における国内出荷数量(課税移出数量)は4万3,745キロリットルに達し、コロナ禍前の2019年度と比べて24%増と大きく伸びました。

引用:日本クラフトビール業界団体連絡協議会

ビール市場全体が縮小傾向にある中で、クラフトビール市場はむしろ年々拡大しており、醸造所数も増加の一途です。2024年時点で全国のクラフトビール醸造所は800カ所以上とされ、これは10年前の約3倍に相当します(キリンがクラフトビール戦略を刷新 競合との連携で市場拡大を図る)。

市場規模(金額)も2020年代に入り急拡大しており、1000億円弱(1000億円未満)とも言われます。Best Beer Japanの代表取締役Peter Rothenberg氏の予測では、2026年に予定されている酒税法改正を追い風に市場規模が1000億円を超えるとの見通しもあります(「成長スピードが最も速い」Best Beer Japanが2.1億円を調達し、クラフトビール業界のアップデートへ)。

つまり、クラフトビールはニッチな存在から日本のビール文化の主要な要素へ成長しつつあるのです。

こうした成長の背景には、コロナ禍からの回復と需要の高まりがあります。

外出制限の影響で2020~2021年は業務用需要が落ち込みましたが、その後は自宅で多様なビールを楽しむ「家飲み」需要や、観光地・ブルワリーへの直接訪問が復調し、市場は急速に回復しました。実際、2022年時点でクラフトビールの出荷量はコロナ前を上回っており、パンデミックを経てクラフトビールファン層がさらに広がったことがうかがえます。メーカー各社もこの成長に注目しており、大手ビール会社もクラフトビール事業への投資や新商品の投入を積極化させています。

クラフトビールと大手ビールのシェア比較

日本におけるクラフトビールの現在の市場シェアは、ビール類全体の約1%未満とされています。つまり残り約99%はアサヒやキリン、サントリー、サッポロといった大手メーカーが占める大規模生産のビールです。

クラビ連「クラフトビール統計」より引用

ビール総市場自体が縮小傾向にある中で、クラフトビールだけがシェアを伸ばしている点は注目に値します。

大手と比較すれば規模は小さいものの、クラフトビールが着実に存在感を増していることがデータから読み取れます。

もっとも、この大手 vs クラフトという構図に変化が出てきています。

大手各社はクラフトビールの成長性に注目し、自社でクラフト風味の商品を出したり、クラフトブルワリーを買収・提携するケースが増えました。例えばキリンビールはクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY(SVB)」を立ち上げ、専用のクラフトビール工場を設立しています。

こうした大手の参入は、市場全体の活性化につながる一方で、クラフト専門ブルワリーにとっては競合環境の変化でもあります。シェアの面ではまだ大手が圧倒的ですが、今後はクラフトビールの存在比率が徐々に高まり、業界構造が変わっていく可能性があります。

海外の市場規模と成長推移

一方、海外に目を向けると、クラフトビールの存在感は日本よりはるかに大きいです。

例えばビール大国アメリカでは、クラフトビールが同国ビール市場規模約1000億米ドルの27%を占め、268億米ドル(約3.5兆円)もの小売売上高を上げています(北米のビール市場規模・シェア分析-成長動向と予測(2024年~2029年))

アメリカでは地元醸造所の数が8000を超え、多様なクラフトビールが全国で親しまれており、日本との市場構成比の違いが顕著です。欧州でも国によってはクラフトビールがビール市場の10~20%を占める例があるなど、海外では既にクラフトビールが主要カテゴリーとして定着しつつあります。

クラフトビールの消費傾向と業界構造の変化

消費者の嗜好の多様化と「クラフト志向」

クラフトビール人気の背景には、消費者の嗜好多様化と「クラフト志向」の高まりがあります。

近年、特に若年層を中心に「せっかく飲むなら自分好みの特別なビールを選びたい」という志向が強まっています。

大量生産品では味わえない個性的な味や香り、ストーリー性を持つクラフトビールは、個人の趣味嗜好を満たすものとして支持を拡大しています。

消費者の嗜好多様化

消費者ニーズの変化として指摘されるのが、自己表現やパーソナライズ志向です。人々は推し活(お気に入りのブランドや作品を熱心に応援する活動)などを通じて、自身の個性やこだわりを重視する傾向を強めています。

その延長で、お酒の選択にも自分らしさを求め、各地のクラフトビールに注目が集まっているのです。

また、飲み方のスタイル変化もクラフト志向を後押ししています。

20〜30代ではかつてのように大勢で一気にビールを飲むより、少量をゆっくり楽しむスタイルが一般的になりました。通常の大手ビールは時間が経つと風味が落ちやすいですが、クラフトビールは温度変化とともに味わいが変化し、時間をかけて飲んでも楽しめるものが多いです。

こうした「ちびちび飲み」のスタイルにクラフトビールはマッチしており、若い世代の支持を集める理由の一つとなっています(クラフトビールブームはいつから始まった?|SHOPCOUNTER MAGAZINE)。

嗜好の多様化はビールのフレーバーにも及んでおり、苦味の強いIPA、フルーティーなエール、コーヒーのようなスタウト、酸味のあるサワーエールなど、ビアスタイルの幅広さが評価されるようになりました。

消費者が気分や食事に合わせてビールの種類を選ぶという、ワインのような文化も芽生えつつあります。クラフトビールはまさに「多様性」を体現した存在であり、その日の気分に合う一杯を探す楽しみが、人々をクラフトの世界へ引き込んでいると言えます。

「クラフト志向」の高まり

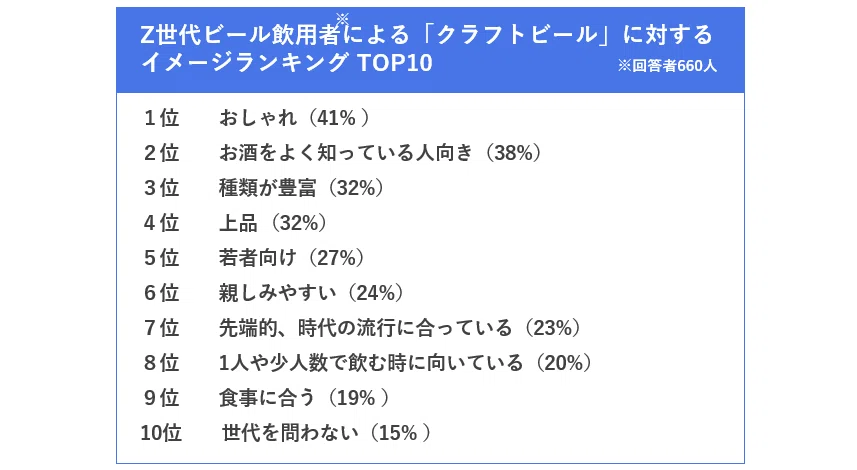

例えばZ世代(1990年代後半〜2000年代生まれ)のビール飲用者にとって、クラフトビールは「おしゃれ」「上品」といった高級感だけでなく、「若者向けで親しみやすい」といったポジティブなイメージもあるという調査結果があります。

この世代はビール離れが指摘されますが、自分好みのフレーバーを探す探究心は強く、実際クラフトビールを入り口にビールに関心を取り戻す若者も増えています。

引用:今、Z世代が求める「ビール」とは?【ビール消費に関する実態調査】|マクロミル

小規模ブルワリーが抱える課題

急成長するクラフトビール市場の裏側で、小規模ブルワリー(醸造所)ならではの課題も顕在化しています。

競争の激化

日本のクラフト醸造所はこの10年で約3倍に増え、先述の通り800箇所近くが存在します。

参入障壁が下がったことで新規開業が相次いでいますが、その分、生き残り競争は厳しくなっています。

他社との明確な差別化やブランド構築ができない醸造所は、淘汰のリスクに直面します。

実際、クラフトビールブームの波に乗れず廃業する事例も出ており、2023年には少なくとも6社のクラフトブルワリーが閉業に追い込まれました(2023年にオープン・閉店したクラフトビール(地ビール・地発泡酒)醸造所リスト|きた産業株式会社)。

創業からわずか数年で撤退するケースもあり、市場拡大の裏で生存競争が激しい状況です。

流通・販路の課題

クラフトビールは品質維持のために要冷蔵での流通が望ましく、賞味期限も大手ビールに比べ短い傾向があります。

そのために、一般のスーパーや酒販店では取り扱いが難しい商品も多く、専門店以外ではなかなか棚に並ばないという問題が指摘されています。

特に瓶や缶の商品流通では、小規模ロット・多品種ゆえに在庫管理や配送コストがネックとなり、小売店側も敬遠しがちです。飲食店への樽ビール納入においても、従来のビール卸や問屋ネットワークに乗りにくく、各ブルワリーが自前で営業・配送する負担が大きくなっています。このように、良いビールを造っても消費者に届ける経路の確保が小規模事業者の大きな課題です。

規制面でも、日本では1994年の酒税法改正でビール製造免許の最低製造数量要件が大幅緩和(年間2000kL→60kL)されましたが、それでも小さなブルワリーにとって60kLの生産量確保はハードルでした。

そのため、多くの零細ブルワリーは副原料の使用率を上げて「発泡酒」免許で開業するなど工夫をしています(発泡酒ならビールの定義にとらわれず少量から免許取得可能)。

近年はビールの定義拡大(果実や香草を副原料として使える範囲拡大)もあり、多種多様なクラフトビールが作れるようになりましたが、免許区分による税制の差など制度的課題も残ります。2026年にはビール系酒税の一本化が予定されており、税負担の公平化が進む見通しですが、それでも醸造に必要な設備投資や運転資金の確保など、小規模事業者にとって経営上の壁は依然として高いと言えます。

価格帯別で見た利益構造の変化

薄利多売モデルからの脱却

クラフトビール市場の拡大は、ビールの価格帯構造にも変化をもたらしています。

一般的に、大手メーカーの大量生産ビールは350ml缶で200~300円程度ですが、マイクロブルワリーのビールは同じ350mlでも350~500円程度と単価が高い傾向にあります。

これは小規模生産でコストが割高になることも一因ですが、「ここでしか飲めない」「手作りで少量生産」という特別感ゆえに高単価でも支持される商品になっている側面があります。実際、クラフトビールはプレミアム路線の商品が多く、消費者もその独自性に対して追加のお金を払う価値を感じているようです。

このように高価格帯の支持が広がったことで、クラフトビール業界の利益構造にも変化が生まれました。大量販売で薄利多売を目指すのではなく、少量でも付加価値の高い商品を適正価格で提供するモデルが成立しつつあります。1杯あたりの価格が高いため利益率自体は決して低くなく、むしろ直営店(タップルーム)での提供などでは高い客単価を実現できます。

もっとも、高価格戦略には難しさもあります。クラフトビールファン以外の一般消費者にとって、クラフトビールは「値段が高い…」と思われ敬遠される恐れもあります。

実際、キリンビールが満を持して発売したクラフトビール「スプリングバレー」が、当初想定より売上が伸び悩んだケースも指摘されました。

これは350mlあたり約300円超という高価格がネックとなり、従来の大手ビールに慣れた消費者にはハードルがあったためです。しかしその後、各社のマーケティング努力や消費者の理解浸透により、徐々にクラフトビールの適正価格が受け入れられてきています。むしろ最近では「多少高くても、美味しいクラフトビールを飲みたい」という層が増え、高価格帯でも安定した需要が生まれています。

このように、クラフトビールの普及は「質と体験」にお金を払う消費行動を醸成し、ビール市場全体の単価上昇にもつながっています。大手メーカーも低価格帯ばかりでなく高付加価値商品の投入を進めるなど、市場全体として利益構造が見直されるきっかけになっています。クラフトビール各社にとっては、無理に価格を下げずとも顧客に選んでもらえる環境が整いつつあると言えるでしょう。今後も独自性やストーリーで差別化し、適正な価格で提供することが持続的な利益確保の鍵となりそうです。

海外でのクラフトビール市場の盛り上がり

アメリカ・韓国・欧州に見る先進事例

クラフトビールの盛り上がりは日本国内に留まらず、海外でも顕著な成功事例が数多く見られます。

アメリカ

中でもアメリカはクラフトビール先進国として有名です。前述のように米国ではクラフトビールがビール市場の約4分の1を占めるまでに成長しており、小規模醸造所数は9,000近く(2023年時点)とも言われます。

全米各地に地域密着型のブルワリーやブリューパブが存在し、消費者は地元のクラフトビールを楽しむ文化が根付いています。米国の成功要因として、1970~80年代のホームブルーイング(自家醸造)解禁から始まったクラフトムーブメント、そして2000年代以降の急速な拡大期におけるコミュニティ形成が挙げられます。

クラフトビールが単なる飲料でなく地域コミュニティの核として支持され、大手ビール会社による買収を経てさらに市場が拡大しました。

アメリカではまた、高所得層の存在がクラフトビール市場拡大の一因と指摘されています。

質の高いもの、多様なものを求める消費者がクラフトビールを支え、高価格帯の商品にも需要が伴って市場が広がったと分析されています(北米のビール市場規模・シェア分析-成長動向と予測(2024年~2029年))。

実際、現地の人気クラフト銘柄には1パイント8~10ドル(日本円で1000円超)するものもありますが、それでも支持を集めています。また、Brewers Association(米国醸造者協会)によれば、クラフトビールの存在は地元経済への貢献も大きく、雇用創出や観光誘致にも寄与しています。アメリカの事例は、クラフトビールが成熟したビール市場でも大きな価値を生み出すことを示す典型と言えるでしょう。

韓国

韓国も近年クラフトビールが熱い市場になっています。韓国では2014年に酒税法が改正され、小規模ブルワリーでもビール製造・販売が容易になったことでクラフトビールブームに火が付きました。

その結果、クラフト醸造所の数は2014年の54社から2021年には163社へと約3倍に増加、売上高も2013年の93億ウォン(約9.4億円)から2021年には1520億ウォン(約154億円)へと8年で15倍以上に跳ね上がりました(韓国のビールEXPO「KOREA INTERNATIONAL BEER EXPO(KIBEX)」に行ってきました)。

この急成長の背景には、韓国国内での多様なビール需要の顕在化に加え、日本製ビールの不買運動など外部要因もありました。2019年以降、日本からのビール輸入量が激減した穴を埋める形で国産クラフトビールが台頭し、第2の全盛期を迎えたとも言われます。

韓国発のクラフトビールブランドも続々と登場し、例えば済州(チェジュ)ビールやARCADEなどは若者の間で人気を博しています。市場調査会社ニールセンによれば、2023年上半期の韓国小売ビール市場で済州ビールが大手メーカーに次ぐシェア7位に入ったとのデータもあります。

大手OBビールやハイト眞露などが寡占してきた韓国ビール市場において、地ビール系の新興が上位に食い込むのは画期的です。背景には、日本同様に若年層の嗜好変化や、クラフトビール専門店・タップルームの増加があります。「クラフトビールは高いが新鮮で美味しいので手が伸びる」という韓国人消費者の声も紹介されており、多少値が張っても多様な味を求める層が育っているようです。

ヨーロッパ

欧州もまたクラフトビールの盛り上がりを見せています。

伝統的なビール文化を持つイギリス、ドイツ、ベルギーなどでは昔から中小醸造所がありましたが、近年のクラフト潮流でさらに新規参入が増えました。

イギリスでは、BrewDog(ブリュードッグ)などのクラフトビール企業が世界展開する成功を収め、同社はすでにユニコーン企業(企業評価額10億ドル超)となっています。

ヨーロッパ全体でもクラフトビール市場は細分化が進み、各国で個性的なブルワリーが乱立する状況です。市場調査によると、欧州のクラフトビール市場は今後世界で最も高い成長率を示すとも予想されています(クラフトビール市場調査レポート)。

一方で、欧州の大手ビール会社(ハイネケンやABインベブなど)は有望なクラフトブルワリーの買収を積極化させています。例えばハイネケン社は英国のBeavertown Breweryや米国のLagunitasを傘下に収め、クラフト市場への対応を強化しました。

また、ドイツではビール純粋令の伝統の下で慎重だったブルワリーも、IPAなど新スタイルに挑戦する例が出てきています。欧州の先進事例から学べるのは、クラフトビールが一過性のブームではなく各国で文化の一部として定着しつつあることです。地域の食文化や嗜好に合わせたクラフトビールが次々生まれ、市場を活性化させています。

輸出市場としての可能性と課題

日本のクラフトビールは、その品質とユニークさから海外でも評価が高まっています。近年、アメリカやアジアを中心に日本産クラフトビールを輸出する醸造所が増えてきました(アメリカで高まるクラフトビール人気。日本の醸造所進出に勝機はあるか?|Tandem Sprint, Inc.)。

たとえば木内酒造の「常陸野ネストビール」は早くから欧米市場に進出し、日本のクラフトビールの存在を知らしめました。ニューヨークやロンドンのビアバーで常陸野やCOEDOビールがドラフト提供されているなど、日本産ビールがグローバル市場で飲まれる機会が着実に増えています。

輸出拡大の追い風として、日本政府や団体による支援もあります。

JETROや農水省関連のプロモーションで、日本産クラフトビールを海外に売り込むキャンペーンが行われたり、国際ビール品評会での受賞を後押しする動きもあります。

クラフトビールをけん引する最新トレンド【2025年】

グラスに注がれた色とりどりのクラフトビール。近年はビアスタイルの多様化が進み、IPAやスタウト、サワーエールからノンアルコールビールまで、あらゆるニーズに応える商品が登場している。

2025年現在、クラフトビール業界ではいくつかの新たなトレンドが市場をけん引しています。ここでは特に注目度の高いトレンドとして、「ノンアルコールクラフトビール」、「パッケージデザイン・ブランディングの強化」、「ギフト需要の拡大」の3つを紹介します。

ノンアルコールクラフトビール

まず、ノンアルコール(ノンアル)クラフトビールの台頭です。

若年層を中心に健康志向や休肝日の重視などからアルコール摂取を控える動きが広がり、各社ともアルコール度数0.5%以下のビールテイスト飲料に力を入れ始めました。

従来のノンアルコールビールといえば大手メーカーの商品が主流でしたが、最近ではクラフトブルワリーも独自のノンアルビールを開発しています。ホップの香りをしっかり利かせたIPAスタイルのノンアルや、フルーツフレーバーを加えたもの、さらには機能性成分を含んだウェルネス志向のビールなど、バラエティ豊かなノンアルクラフトが登場しています。

米国ではAthletic Brewing社などノンアル専門のクラフトメーカーが急成長を遂げており、日本でもその波が来つつあります。

ノンアル製品は飲むシーンを選ばず、平日や昼間でも楽しめることから市場拡大が確実視されています。2025年は「美味しいノンアル」が当たり前になる転換点であり、クラフトビールの新たな柱として定着し始めています。

パッケージデザイン・ブランディングの強化

次に、デザイン性・ブランディングの重要性が増しています。クラフトビール各社は味わいはもちろん、パッケージデザインやブランドストーリーにもこれまで以上に力を入れるようになりました。特に若い世代の消費者はSNS映えや商品コンセプトを重視する傾向があり、おしゃれで個性的なラベルデザインは購買意欲を刺激します

最近、売り場でカラフルで可愛いデザインのビール缶を見かける機会が増えてはいないでしょうか。その裏には「ラベルで差別化を図ろう」というメーカーの戦略があります。

実際、イラストレーターや有名デザイナーとコラボした限定缶や、地域の風物をあしらったラベルなど、見て楽しいクラフトビールが増えました。

例えば東京の「Far Yeast Brewing」は渋谷や原宿のストリートカルチャーを取り入れたポップなデザイン缶で人気を博しています。

デンマーク発の「Mikkeller」はアート作品のような独特のイラストラベルで世界的人気を得ています。ラベルやパッケージだけでなく、店のネオンやグラス、店内のアートにも使用され、Mikkellerの世界観を構築しています。

どんな味かわからなくても、ついつい買いたくなる、飲みたくなる、キャッチーなデザインが特徴です。

また、ブランドの世界観を統一するためにWebサイトやグッズ展開にも凝るブルワリーが多く、消費者とのエンゲージメント(共感・愛着)を高めています。デザイン性の高いクラフトビールはプレゼントにも選ばれやすく、後述のギフト需要拡大にも寄与しています。

ギフト需要の拡大

そしてギフト用途でのクラフトビール需要も伸びています。

クラフトビールは特別感があり種類も豊富なことから、贈答品としても好まれるようになりました。父の日や誕生日、年末年始の御歳暮・お中元などで、「地ビール飲み比べセット」や「クラフトビール詰め合わせ」が人気ランキングに入るケースが増えています。

実際、百貨店やECサイトでもクラフトビールのギフトセットが充実しており、「ビール好きへの贈り物はちょっと良いクラフトビールを」という提案が定着しつつあります。たとえばAmazonのビールギフトランキングでは、キリンのSPRING VALLEYやヤッホーブルーイングのよなよなエール詰め合わせなどが上位にランクインしています

贈答用に化粧箱入りで販売するブルワリーも多く、ボトルや缶のデザイン性と相まって「おしゃれな贈り物」として評価されています。クラフトビールを贈ることで話のネタにもなり、飲み比べの楽しさを共有できる点もギフト用途で支持される理由です。

引用:HOPPIN GARAGE、SCHMATZ、mikkeller、ISEKADO 4ブランドのギフトセット

今後ますますギフトシーンへの浸透が期待され、各社も限定醸造ビールや季節商品を揃えて年中行事に合わせた販売強化を図っています。

その他のトレンド

サステナビリティ

このほかにも、2025年のトレンドとしてはサステナビリティ志向も見逃せません。欧米ではブルワリーが廃パンや余剰農産物を原料にした「サーキュラービール」を開発したり、再生エネルギー100%醸造所を掲げたりする動きもあります。

日本でもマイクロブルワリーが地元農家と連携して副産物を有効活用する例や、環境に配慮した紙製の6缶パックホルダーを導入する例などが出始めています。

テクノロジーの活用

さらにテクノロジー分野では、AIを活用したビールレシピ開発やブロックチェーンで生産履歴を管理する試みも登場しました。こうした新潮流はまだ限定的ですが、「クラフトビール×最新テクノロジー」という切り口で今後注目度が上がる可能性があります。

このように、クラフトビール業界は消費者の価値観や社会の変化に合わせて進化する柔軟性を見せています。ただおいしいビールを造るだけでなく、飲む人のライフスタイルや感性に寄り添った提案が求められる時代です。2025年現在の最新トレンドは、クラフトビールが単なる嗜好品からカルチャーやメッセージ性を持った存在へ深化していることを示していると言えるでしょう。

クラフトビール市場は今後どうなる?展望と可能性

クラフトビール市場の未来を考えるとき、バリューチェーンの各プレーヤー(ブルワリー=醸造所、流通業者、そして小売・サービス提供側)にそれぞれ新たな視点と戦略が求められます。

ブルワリーに求められる視点

継続的なイノベーション

製品面では、消費者の飽きが来ないよう定番商品の品質維持に努めつつ、新スタイルや限定ビールの開発でワクワク感を提供し続けることが必要です。

- 定期的に季節限定ビールやコラボ商品を発売し話題を作る

- ヘルシー志向に応えてローカロリーなビールやグルテンフリー麦酒を開発する

といった工夫が考えられます。

ブランド力の向上

また、自社のストーリーや理念を発信してファンとの絆を深めることもカギです。

醸造所見学ツアーの開催やSNSでの情報発信、ファンクラブ(サブスクリプションサービス)の運営などを通じて、「このブルワリーのファンになりたい」と思ってもらえるブランドコミュニティを築くことが望まれます。

実際、日本の大手クラフトメーカーのヤッホーブルーイングはファンとの双方向コミュニケーションに注力し成功している例であり、他の醸造所も規模に関わらず取り入れられる手法でしょう。

さらに経営視点では、多角化も今後のテーマです。

ビール醸造のノウハウを生かして発泡酒・スピリッツ・ソフトドリンクなど関連領域に展開したり、飲食店経営や観光事業(ビール醸造体験施設など)に乗り出したりすることで、収益源を増やす可能性もあります。

流通において求められる視点

流通においては、クラフトビールの特殊性を踏まえた新たな仕組みづくりが求められます。

前述したように、クラフトビールは冷蔵流通や小ロット多頻度配送のニーズが高い商品です。従来のビール卸や物流では対応しきれない部分を補うため、ITを活用した効率化や共同配送網の構築が進むでしょう。

実際、Best Beer Japanのようにブルワリー横断の卸売ECプラットフォームが登場し、各地のビールをまとめて発注・配送できるサービスが広がっています。今後はこうしたプラットフォームを介して、小規模ブルワリーの商品でも全国の飲食店・小売店に届けやすくなることが期待されます。

また、コールドチェーン対応の倉庫や宅配インフラを拡充し、EC経由でエンドユーザーへ直送するD2C(Direct to Consumer)モデルも重要になるでしょう。

酒類業界ではEC比率はまだ数%と低いですが(Eコマース率3%のお酒業界で低アルコールカクテルブランドがわずか2年で着実に認知拡大を続けている理由。臨月に創業した私が人生を捧げられる事業「koyoi」の創業秘話に迫る|COMMERce)、クラフトビールはまさにECとの相性が良い商品です。

消費者はネットで様々なブルワリーのビールを探し、飲み比べセットを購入する、といった楽しみ方をしています。

流通側はこの需要に応えるため、迅速で丁寧な配送と、鮮度を保つパッケージングに注力する必要があります。

小売・サービス提供側(スーパー、酒販店、飲食店など)に求められる視点

小売・サービス提供側はクラフトビールをどう扱うかで差別化が図れます。

たとえばスーパーでは、ビール売り場の一角にクラフトビール専用コーナーを設け、地域ごとの地ビールを揃える動きが出てきています。「今週のおすすめクラフトビール」として試飲販売を行ったり、POPで味の特徴やペアリングフードを紹介したりすることで、消費者の手に取るきっかけを作れます。

コンビニエンスストアでも限定クラフトビールを発売する事例(セブン-イレブン限定ビールなど)が増えており、今後は大衆チャネルでのクラフト露出がさらに増えるでしょう。酒販店においては品揃えと保管方法が鍵になります。

冷蔵ケースで多様なクラフトビールを適切に管理し、「何か面白いビールないかな?」と探す愛好家を満足させる空間作りが必要です。そのためにはスタッフ自身がクラフトビールに詳しくなることも不可欠で、各地のブルワリー巡りをしたり勉強会を開いたりして知識を深める動きもあります。

飲食店では、ドラフト(生ビール)でクラフトビールを提供する店がここ数年で急増しました。

ビアバーはもちろん、居酒屋やレストランでもタップ(ビールサーバーの蛇口)を増設して地元クラフトを繋ぐケースが増えています。「とりあえず生」だけでなく「本日のクラフトビールは〇〇です」とおすすめできれば、お客様の満足度向上や客単価アップにつながります。

クラフトビール業界で新たに生まれる事業チャンス

クラフトビールの隆盛は、関連するさまざまな新規ビジネスチャンスを生み出しています。ビールそのものの製造販売に留まらず、周辺領域で革新的なサービスや事業が誕生しつつあります。

観光・地域振興分野

一つ目のチャンスは、観光・地域振興分野です。

クラフトビールを目的に旅行するビアツーリズムが注目されています。

- 各地のブルワリーを巡るツアー

- 地ビール祭りといったイベント

- 廃校をブルワリー兼観光施設にリノベーション

- ビールと温泉を組み合わせた「ビール温泉」体験

などなど…

このようにユニークな地域おこしも生まれています。

クラフトビールはその土地の水や農産物を活用することから地産地消の象徴にもなり、地元の農家や企業と連携した新商品の開発も進んでいます。例えば和歌山県有田川町の「NOMCRAFT Brewing」は国際色豊かなメンバーが地元産柑橘を使ったビールを醸造し、町の新たな魅力発信に一役買っています。

このように、クラフトビールを核にした地域ブランド作りや観光コンテンツ開発は大きなビジネス機会と言えるでしょう。

食品・農業とのコラボレーション

二つ目は、食品・農業とのコラボレーションです。

ビール造りの副産物である「Spent Grain(使い終わった麦芽かす)」を活用した食品ビジネスが注目されています。麦芽かすは食物繊維やたんぱく質を含むため、パンやクッキー、家畜飼料への再利用が可能です。

欧米では既にパン屋とブルワリーの協業でビール粕パンを商品化した事例があり、日本でもベーカリーがクラフトブルワリーから麦芽かす提供を受けてパンを販売するケースが出てきました。

また、クラフトビールに地元特産の果物やハーブを使うことで農産物の付加価値を高める取り組みも増えています。余剰果実をビールに加工しロス削減につなげるなど、フードロス対策×クラフトビールのビジネスは社会的意義も大きいです

IT・デジタルサービス

三つ目は、IT・デジタルサービスの領域です。

クラフトビール好きのためのレビュー共有アプリや定期購入サービス、ビールのサブスクリプションBOXなど、デジタル技術を活用したサービスが次々登場しています。

特に近年は、クラフトビールの種類が増えすぎて把握しきれないため、レコメンド機能を持つアプリやウェブサイトの需要が高まっています。「自分の好みに合う次の1本」をAIが提案してくれるサービスがあれば、初心者でも安心してクラフトビールの世界に入っていけます。

また、ブロックチェーン技術を使ってビールのトレーサビリティ(原料や醸造履歴)を保証する試みもあります。真偽不明になりがちなクラフトビールの受賞歴や醸造者情報などをブロックチェーンに記録し、愛好家が安心して購入できるようにするなど、ニッチではありますが新たな付加価値サービスの可能性があります。

他業種とのコラボ商品

クラフトビールと異業種ブランドが組んで、今までにない商品や体験を提供する例が増えています。

アウトドアブランドのパタゴニアは環境配慮型の穀物「カーンザ」を使ったクラフトビールを限定発売し話題を呼びました(Beer|patagonia)

また、音楽フェスやアニメ・ゲームとのコラボビールも登場しています。特定のバンドをイメージしたIPA、人気ゲームキャラをラベルにしたエールなど、ファン心理をくすぐる商品はヒットしやすい傾向です。これらは単なるノベルティを超えて、クラフトビールの懐の深さを示すと同時に、新規顧客層の獲得にもつながります。今後もファッション、アート、スポーツなど様々な分野とのコラボが考えられ、クラフトビールがカルチャーの接着剤として機能する場面が増えるでしょう。

このように、クラフトビールを中心に据えたビジネスチャンスは無限に広がっています。今後の市場展望として、クラフトビールは単なる飲料カテゴリーを超え、食・農・観光・文化を巻き込んだ総合的な産業エコシステムを形成していく可能性があります。その核となるのは、消費者との距離が近く、小回りの利くクラフトならではの機動力です。業界関係者はその強みを最大限に生かし、新しい価値提案を次々と打ち出していくでしょう。クラフトビール市場の未来は明るく、そして極めてクリエイティブです。消費者としても、その変化を追いながら新しいビール体験を楽しめる時代が続いていきそうです。

まとめ:クラフトビール市場の今と未来を正しく理解し、企画に活かそう

2025年現在、クラフトビール市場は国内外ともに着実な成長を見せており、特に若年層の嗜好変化やノンアル志向の高まり、デザイン・体験重視のトレンドが追い風となっています。

本記事では、クラフトビールの国内外市場規模、消費動向、海外事例、2025年の最新トレンド、そして企画担当者にとっての事業チャンスまでを幅広く解説しました。

- 日本国内では1000億円規模目前、市場シェアは今後拡大見込み

- Z世代を中心とした“クラフト志向”が需要を後押し

- ノンアル・ギフト・地域観光など周辺分野でのビジネスチャンスも拡大

- 海外では既に市場の一大カテゴリとして定着し、日本の輸出余地もあり

クラフトビールは単なるトレンドでなく、今後の飲料開発における重要な選択肢のひとつとなりつつあります。

市場構造や消費者インサイトを正しく理解することで、的確な商品企画やブランド戦略に活かすことができるでしょう。

企画のヒントを得たい方は、ぜひ本記事を資料としてご活用ください。

クラフトビールの可能性を最大限に引き出す、新しい挑戦を応援しています。